Grammatica perugina

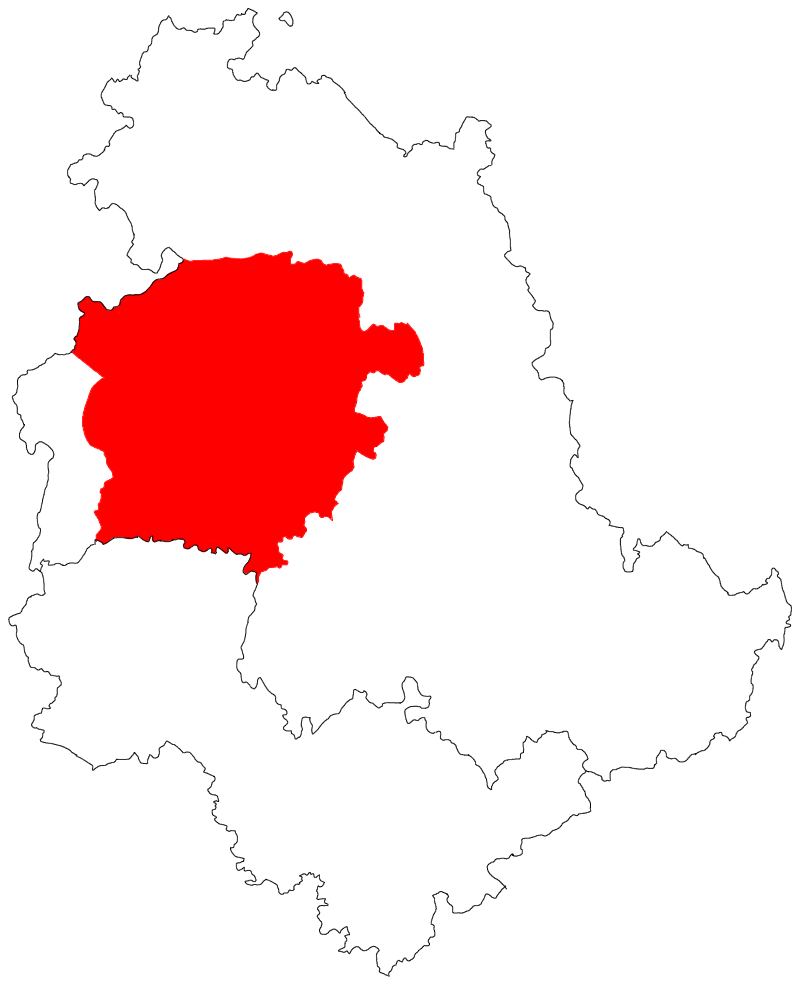

Distribuzione storica del perugino (opera propria)

Il perugino è un dialetto romanzo parlato storicamente in una vasta regione dell’Umbria settentrionale, facente capo alla città di Perugia, che include i comuni di Perugia, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Torgiano e Tuoro sul Trasimeno, più frazioni varie di altri comuni che non vi rientrano completamente. Anche il dialetto di Assisi è pressoché assimilabile al perugino.

1. Fonologia e grafia2. Flessione nominale

3. Articoli

4. Preposizioni

5. Dimostrativi

6. Possessivi

7. Pronomi personali

8. Epitesi in -e

9. Verbi regolari

10. Verbi irregolari

1) Grafia e pronuncia

La seguente tabella riporta su ognuna delle colonne il grafema utilizzato, il fonema corrispondente e un esempio di parola con il suono. Seguono tutte le precisazioni ed esplicazioni necessarie, con alcune note di fonologia storica. I suoni sono indicati con l’Alfabeto Fonetico Internazionale. Seguono tutte le spiegazioni e specificazioni necessarie.

| grafema | fonema | esempio |

|---|---|---|

| a | /a/ [ə] | anno [ˈanːo] |

| b | /b/ | bello [ˈbɛlːo] |

| ci + a/o/u c + e/i |

/t͡ʃ/ | ceresa [t͡ʃəˈrɛːsa] |

| c + a/o/u ch + e/i |

/k/ | chene [ˈkɛːne] |

| q | quisto [ˈkwisto] | |

| chj | /c/ | occhjo [ˈɔcːo] |

| d | /d/ [ɖ] | ditto [ˈɖitːo] |

| e | /ɛ/ | eco [ˈɛːko] |

| /e/ [ə] | emo [ˈeːmo] | |

| f | /f/ | frego [ˈfreːgo] |

| gi + a/o/u g + e/i |

/d͡ʒ/ [ʒ] | gì [d͡ʒi] |

| g + a/o/u gh + e/i |

/g/ | granne [ˈgranːe] |

| gn | /ɲ/ | gnocco [ˈɲːɔkːo] |

| i | /i/ | istete [isˈtɛːte] |

| j | /j/ | ji [jːi] |

| l | /l/ | lengua [ˈleŋgwa] |

| m | /m/ | metre [ˈmɛːʈre] |

| n | /n/ [ɱ, ŋ] | notte [ˈnɔtːe] |

| o | /ɔ/ | otto [ˈɔtːo] |

| /o/ [ə] | ora [ˈoːra] | |

| p | /p/ | Peruscia [pəˈruʃːa] |

| r | /r/ | robba [ˈrɔbːa] |

| s | /s/ [z, t͡s] | stolzè [stolˈt͡sɛ] |

| sci + a/o/u sc + e/i |

/ʃ/ | sciacquè [ʃːaˈkːwɛ] |

| t | /t/ [ʈ] | tuquì [ʈuˈkwi] |

| u | /u/ [ə] | ucello [uˈt͡ʃɛlːo] |

| v | /v/ | vino [ˈviːno] |

| z | /t͡s/ | zompo [ˈt͡sːompo] |

| /d͡z/ | zeta [ˈd͡zɛta] |

‹j› rappresenta l’approssimante palatale /j/, come in fi(j)o, fameja [ˈfi(j(ː))o, faˈmejːa]. Si pronuncia sovente geminata, ma nella grafia è singola.

‹chj› rappresenta l’occlusiva palatale sorda /c/, come in chjamè, occhjo. Tale suono è fonematico, cioè può cambiare il significato di una parola rispetto ad altri suoni, in particolare /k/, ad esempio mucchjino “mucchietto” è diverso da mucchino “vitello”.

Particolarità fonologiche e fonetiche

Le vocali accentate in sillaba aperta, cioè terminante per vocale (es. cà-sa, vé-ro, ù-no) si pronunciano più lunghe che non quelle in sillaba aperta, cioè sono “bloccate” da una consonante (es. pòr-ta, màt-to); a causa di questo allungamento, a volte dittongano, o la loro qualità viene mutata. In perugino ciò avviene alle vocali basse /a ɛ ɔ/:

- /a/ > /ɛ/, come in pène, sèle, mèno, nèso, chèsa, bègio, chène, fèva, schèla, penzè (ma cassa, matto). Nel contado in realtà ciò avviene financo in sillaba chiusa, come in ècqua, quèlca, bèsta; al contrario, scendendo a sud, il fenomeno scema; una delle prime località dopo Perugia che non ne dimostra alcuna traccia (pane, sale, cane, mano, casa...) è per esempio Bastia Umbra.

- /ɛ/ > /je/, come in miéle, piéde, tiéne, fiéro (ma fèrro, tèngo).

- /ɔ/ > /wo/, come in buóno, cuóre, uóvo, lasagnuólo (ma còrpo, pòrta); questo dittongo è oggi conservato solo nella zona del Trasimeno (dove anzi si trovano ancora forme quali truóvo, pruóva; lo stesso Tuoro sul Trasimeno nella pronuncia locale è Tuóro); è scomparso da molti dialetti, tra cui il dialetto vero e proprio della città di Perugia, ove oggi si dice in genere bòno, òvo, lasagnòlo. In certe zone verso nord est invece è ulteriormente progredito in /o/ (bóno, córe, óvo, lasagnólo).

/-i/ > /-e/ incondizionatamente; il perugino è parte di una zona che, continuandosi dal Lazio alle Marche, comprende in Umbria una fascia da Orvieto a Gualdo Tadino, con Perugia e Assisi incluse; Gubbio, l’alto Tevere, i dialetti di Castiglione sul Lago e Città della Pieve, insieme con aree di transizione con i dialetti meridionali come Todi, conservano ancora /-i/.

Più si va a nord, più le vocali atone e tra consonanti si indeboliscono, pronunciandosi spesso come scevà [ə]: gisseme, magnono [ˈd͡ʒisːəme, ˈmaɲːəno], e molto spesso vengono del tutto eliminate, come in cendre “cenere”, tlèo “telaio”.

Riguardo le consonanti invece:

Una caratteristica molto evidente del perugino è la assenza di raddoppiamento fonosintattico, che non si utilizza quasi mai, e ciò non solo in sintassi, come per esempio in a Roma in cui [r] è singolo, ma neanche nei composti che in italiano hanno raddoppiamento: abadè, acustè, apicchè, arotè, contravenzione ((ab)badare, accostare, appiccare, arrotare, contravvenzione). In generale ciò rientra nella tendenza allo scempiamento delle consonanti geminate, che avviene raramente dopo la vocale tonica (a Perugia ad es. bèbo “babbo”), più frequente prima, come in malatia, guadrino, Madalena.

/nd/ > /nn/ e /mb/ > /mm/ (quanno, venne, tromma, bomma) si trovano nei dialetti a sud di Perugia, e vanno gradualmente scomparendo fino al capoluogo, che oggi ne è del tutto manco, benché anticamente ve ne fossero tracce. /s/ > /ts/ dopo /n l r/ (polzo, falzo, curza, penzè, inzorchè) invece è diffuso dovunque, come in tutta l’Umbria meno che a Città di Castello. Anche in sintassi: ’l sole, un sasso [l ˈt͡sole, un ˈt͡sasːo].

/s/ tra vocali è sempre sordo (non ci sono parole con /z/ sonoro come in Toscana).

2) Flessione nominale

Tutti i plurali dei sostantivi regolari finiscono indistintamente in -e. Vi è però anche un nutrito gruppo di maschili che, come i nomi neutri latini, al plurale esce in -a; questa caratteristica si è espansa anche a nomi etimologicamente maschili: ’l chene > i chena, l’ovo > j’ova, ʼl tempo > i tempa, ʼl piede > i pieda, ʼl ruzzulone > i ruzzulona, ʼl peccheto > i peccheta.

| singolare | plurale | ||

|---|---|---|---|

| maschile | fij - o ov - o | fij - e pedr - e | ov - a pied - a |

| pedr - e pied - e |

|||

| femminile | ros - a | ros - e nott - e |

|

| nott - e | |||

I sostantivi e gli aggettivi maschili che al singolare finiscono in -llo, al plurale finiscono spesso in -je, a causa della antica -i, che essendo una vocale alta incoraggia la palatalizzazione (cfr. in italiano antico animagli/animai, cavei). Ad esempio: cavallo > cavaje, fratello > frateje, ucello > uceje. Ciò può anche sostenere una differenza, altrimenti persa, tra il plurale maschile e femminile: bella al plurale volge in belle, mentre bello > beje. Ad Assisi si dice anche fratejo, cavajo.

Un fenomeno simile sussiste anche per nomi in -nno, che al plurale (maschile) volgono in -gne come panno > pagne, anno > agne.

Per formare il vocativo, si tronca il sostantivo sull’ultima vocale accentata: Maria, Leonardo, dottore > Mari’, Leona’, dotto’.

3) Articoli

Articoli determinativi

L’articolo maschile singolare è l’unico che ha tre forme: la forma forte lo precede /j, ɲ, ʃ, t͡s, d͡z/ ‹j, gn, sc, z, z› o /s/ ‹s› + consonante, mentre la forma debole ’l precede tutte le altre consonanti: lo gnocco, lo sciorno, lo zompo, lo zero, lo sposo, ma ’l foco, ’l palazzo, ’l matto, ’l loco. Prima di vocale invece si usa l’: l’antro, l’ucello. L’ è l’articolo prima dei nomi in vocale: l’ucello, l’anema, l’aneme, tranne il maschile plurale che ha j’: j’uceje.

| debole | forte | prima di vocale | |

|---|---|---|---|

| maschile singolare | ’l | lo | l’ |

| maschile plurale | i | j’ | |

| femminile singolare | la | l’ | |

| femminile plurale | le | l’ | |

Articoli indeterminativi

| singolare | ||

|---|---|---|

| debole | forte | |

| maschile | un (’n) | uno (’no) |

| femminile | una (’na) | |

L’articolo partitivo è assente, al suo posto si utilizzano costruzioni perifrastiche come un po’ de... o l’aggettivo certo (ho visto cert’omene “ho visto degli uomini”).

4) Preposizioni

Le preposizioni sono le stesse italiane, più una:

de, a, ta, da, in, con, su, per, tra, fra

Con, per spesso si abbreviano in co, pe.

Ta è una preposizione che può esprimere:

- il complimento di termine, il destinatario dell’azione: lo dico ta Luca, de l’osso tal chene, leghè ta ’n albero, ’na botta ti dente “lo dico a Luca, da’ l’osso al cane, legare a un albero, una botta sui denti”;

- a volte il moto a luogo: vado ta chesa “vado a casa”;

- altri sign. ancora in frasi del tipo mettese ti ginocchje “mettersi in ginocchio”;

- spesso si fa uso del così detto accusativo preposizionale, cioè l’uso di marcare enfaticamente un oggetto animato con ta: ho visto ta Luca, ho bageto ta Laura “ho visto Luca, ho baciato Laura”.

A invece copre tutte le altre funzioni italiane di “a”: moto a luogo (è gito a Roma), anche figurato, temporale (armannè a dumane), stato in luogo (sto a chesa), tempo (a vent’agne), mezzo (a noto, a piede), nelle costruzioni verbali (es. stè a + gerundio) etc.

Preposizioni articolate

| ’l | lo | i | j’ | la | le | l’ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| de | del | dlo | di | di | dla | dle | dl’ |

| a | al | a lo | ai | aj’ | a la | a le | a l’ |

| ta | tal | tlo | ti | ti | tla | tle | tl’ |

| da | dal | dlo | di | di | dla | dle | dl’ |

| in | ’ntel | ’ntol | ’nti | ’ntoj’ | ’ntla | ’ntle | ’ntl’ |

| con (co) | col | clo | chi | chi | cla | cle | cl’ |

| su | sul | slo | sui | suj’ | sla | sle | sl’ |

| per (pe) | pel | plo | pei | pej’ | pla | ple | pl’ |

5) Dimostrativi

In perugino vi sono tre dimostrativi, con lo stesso significato degli italiani: quisto, tisto e quillo.

Quisto

Quisto indica qualcosa di vicino a chi parla, e corrisponde all’italiano “questo”. L’avverbio di luogo corrispondente è tuquì, tuquà. Ha due forme separate, una breve usata solo come aggettivo e una piena, usata principalmente come pronome (ma talora anche come aggettivo).

Piena

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | quisto ’sto | quist’ ’st’ | quiste ’sti | quist’ ’st’ |

| femminile | quista ’sta | quist’ ’st’ | quiste ’ste | quist’ ’st’ |

Tisto

Tisto indica qualcosa di vicino a chi ascolta, e corrisponde all’italiano “codesto”.

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | tisto | tist’ | tiste | tist’ |

| femminile | tista | tist’ | tiste | tist’ |

Quillo

Quillo indica qualcosa di lontano sia da chi parla che da chi ascolta, e corrisponde all’italiano “quello”. L’avverbio di luogo corrispondente è tulì, tulà. Si comporta in modo molto simile all’articolo determinativo:

| debole | forte | prima di vocale | |

|---|---|---|---|

| maschile singolare | quil | quillo | quill’ |

| maschile plurale | quije | quij’ | |

| femminile singolare | quilla | quill’ | |

| femminile plurale | quille | quill’ | |

6) Possessivi

Gli aggettivi delle persone singolari hanno anche una forma tronca mi’, tu’, su’, che si usa sempre prima del sostantivo ed è indeclinabile. In genere è anche utilizzata con l’articolo determinativo: ʼl mi’ bebo, la su’ porta etc. Ad Assisi vige invece l’uso meridionale, secondo cui il possessivo è fissato dopo il nome (el libro mio, la porta sua), e per i nomi di parentela si usano forme atone: fratemo, mammata “mio fratello, tua mamma”.

| maschile | femminile | |||

|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | |

| 1a persona singolare | mio | mia | mia | mie |

| 2a persona singolare | tuo | tua | tua | tue |

| 3a persona singolare | suo | sua | sua | sue |

| 1a persona plurale | nostro | nostre | nostra | nostre |

| 2a persona plurale | vostro | vostre | vostra | vostre |

| 3a persona plurale | lore | lore | lore | lore |

7) Pronomi personali

Ji si usa per tutte le terze persone, indipendentemente anche dal genere: ji dico può significare “gli dico”, “le dico” o “dico loro”.

Ji, ci, li si usano in questa forma se sono isolati, mentre se sono alla fine di una parola si usa solo la forma -je, -ce, -le: ji dico ma ho da dije, ci dicono ma onno da dicce, li vedemo ma vedemole.

| soggetto | oggetto | obliquo | termine | riflessivo | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1a persona singolare | io | me | mé | me | me |

| 2a persona singolare | tu | te | té | te | te |

| 3a persona singolare | lue (m.) lia (f.) | lo (m.) la (f.) | lue (m.) lia (f.) | ji | se |

| 1a persona plurale | no | ci | no | ci | ci |

| 2a persona plurale | vo | ve | vo | ve | ve |

| 3a persona plurale | lore | li (m.) le (f.) | lore | ji | se |

La seconda persona informale storicamente si fa col vo.

Spesso lue si abbrevia in lu’.

Sono presenti anche le forme rafforzative noantre, voantre “noialtri, voialtri”.

8) Epitesi in -e

La particella -e si può aggiungere a qualsiasi parola tronca con valore puramente ritmico: sì > sie, tulì > tulie, etc.

9) Verbi regolari

Come l’italiano standard, il perugino ha tre coniugazioni verbali. Segue la coniugazione dei tre verbi regolari parlè, vende, sentì "parlare, vendere, sentire" in tutti i tempi semplici. Le desinenze hanno l’accento grafico solamente quando portano rizoatonia al verbo (ovvero spostano l’accento dalla radice).

Indicativo presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - o | vend - o | sent - o |

| tu | parl - e | vend - e | sent - e |

| lue | parl - a | vend - e | sent - e |

| no | parl - èmo | vend - émo | sent - ìmo |

| vo | parl - ète | vend - éte | sent - ìte |

| lore | parl - ono | vend - ono | sent - ono |

Indicativo imperfetto

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - èvo | vend - évo | sent - ìvo |

| tu | parl - ève | vend - éve | sent - ìve |

| lue | parl - èva | vend - éva | sent - ìva |

| no | parl - èmme | vend - émme | sent - ìmme |

| vo | parl - èvve | vend - évve | sent - ìvve |

| lore | parl - èvono | vend - évono | sent - ìvono |

Indicativo passato remoto

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - è | vend - é | sent - ì |

| tu | parl - àste | vend - éste | sent - ìste |

| lue | parl - ò | vend - é | sent - ì |

| no | parl - àsseme | vend - ésseme | sent - ìsseme |

| vo | parl - àsseve | vend - ésseve | sent - ìsseve |

| lore | parl - òrno | vend - énno | sent - ìnno |

Nel caso di verbi col passato remoto forte (tra quelli particolarmente diversi dall’italiano standard sono volé > vòlze, venì > vìnne, vedé > vìdde, créde > crése):

| I - II - III | |

|---|---|

| io | pianz - e |

| tu | pianz - e |

| lore | pianz - eno |

Indicativo futuro

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - erò | vend - erò | sent - irò |

| tu | parl - erè | vend - erè | sent - irè |

| lue | parl - erà | vend - erà | sent - irà |

| no | parl - erémo | vend - erémo | sent - irémo |

| vo | parl - eréte | vend - eréte | sent - iréte |

| lore | parl - erònno | vend - erònno | sent - irònno |

Congiuntivo presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - e | vend - a | sent - a |

| tu | parl - e | vend - a | sent - a |

| lue | parl - e | vend - a | sent - a |

| no | parl - ièmo | vend - ièmo | sent - ièmo |

| vo | parl - iète | vend - iète | sent - iète |

| lore | parl - eno | vend - ano | sent - ano |

Congiuntivo imperfetto

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - àsse | vend - ésse | sent - ìsse |

| tu | parl - àsse | vend - ésse | sent - ìsse |

| lue | parl - àsse | vend - ésse | sent - ìsse |

| no | parl - àsseme | vend - ésseme | sent - ìsseme |

| vo | parl - àsseve | vend - ésseve | sent - ìsseve |

| lore | parl - àsseno | vend - ésseno | sent - ìsseno |

Condizionale presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | parl - erìa parl - erìbbe | vend - erìa vend - erìbbe | sent - irìa sent - irìbbe |

| tu | parl - erìste | vend - erìste | sent - irìste |

| lue | parl - erìa parl - erìbbe | vend - erìa vend - erìbbe | sent - irìa sent - irìbbe |

| no | parl - erìsseme | vend - erìsseme | sent - irìsseme |

| vo | parl - erìsseve | vend - erìsseve | sent - irìsseve |

| lore | parl - erìono parl - erìbbeno | vend - erìono vend - erìbbeno | sent - irìono sent - irìbbeno |

Imperativo presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| parl - a | vend - e | sent - e | tu! |

| parl - ète | vend - éte | sent - ìte | vo! |

Infinito presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| parl - è | vend - e | sap - é | sent - ì |

Gerundio presente

Il suo uso è ridotto poiché alla costruzione stare + (gerundio) corrisponde la costruzione perugina stè a + (infinito): “sto andando” si traduce come sto a gì.

| I | II | III |

|---|---|---|

| parl - ànno | vend - ènno | sent - ènno |

Participio presente

| I | II | III | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | singolare | plurale | |

| maschile | parl - ànte | parl - ànte | vend - ènte | vend - ènte | sent - ènte | sent - ènte |

| femminile | parl - ànte | parl - ànte | vend - ènte | vend - ènte | sent - ènte | sent - ènte |

Participio passato

Alcuni casi diversi dall’italiano standard: spojè > spòlto, volé > volzùto, inzegnè > inzènto, scénne > scénto, trovè > tròvo, créde > créso, spànne > spèso, dì > dìtto.

| I | II | III | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | singolare | plurale | |

| maschile | parl - èto | parl - ète | vend - ùto | vend - ùte | sent - ìto | sent - ìte |

| femminile | parl - èta | parl - ète | vend - ùta | vend - ùte | sent - ìta | sent - ìte |

10) Verbi irregolari

Esse

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | sò | èro | fu | sarò |

| tu | sè | ère | fùste | sarè |

| lue | è | èra | fu | sarà |

| no | sémo | èrme | fùsseme | sarémo |

| vo | séte | èrve | fùsseve | saréte |

| lore | ènno, sònno | èrono | fùrno | sarònno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | sìa | fùsse | sarìa sarìbbe | - |

| tu | sìa | fùsse | sarìste | èsse |

| lue | sìa | fùsse | sarìa sarìbbe | - |

| no | siàmo | fùsseme | sarìsseme | - |

| vo | siàte | fùsseve | sarìsseve | séte |

| lore | sìano | fùsseno | sarìono sarìbbeno | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| èsse | essènno | essènte | stèto, sùto | |

Avé

Il verbo avé ha due utilizzi:

- Quando esprime è utilizzato col significato di avere è preceduto o succeduto dalla particella ci: avecce ’na chesa, avecce solde, avecce un fratello, avé freddo.

- Quando è un ausiliare, o in altre costruzioni verbali, si utilizza normalmente: ho fatto, emo canteto, avé da gì.

In unione con da forma una perifrastica dello stesso valore di dové: ho da gì a Peruscia = devo gì a Peruscia.

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | ho | évo | ébbe | avrò |

| tu | hè | éve | éste | avrè |

| lue | ha | éva | ébbe | avrà |

| no | émo | émme | ésseme | avrémo |

| vo | éte | évve | ésseve | avréte |

| lore | ònno | évono | ébbeno | avrònno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | àggia àbbia | ésse | avrìa avrìbbe | - |

| tu | àggia àbbia | ésse | avrìste | àgge àbbie |

| lue | àggia àbbia | ésse | avrìa avrìbbe | - |

| no | aggèmo abbièmo | ésseme | avrìsseme | - |

| vo | aggète abbiète | ésseve | avrìsseve | aggète abbiète |

| lore | àggiano àbbiano | ésseno | avrìono avrìbbeno | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| avé | avènno | avènte | avùto | |

Gì

Il verbo gì (in italiano desueto gire) significa “andare”.

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | vò | gìvo | gi | girò |

| tu | vè | gìve | gìste | girè |

| lue | va | gìva | gi | girà |

| no | gìmo | gìmme | gìsseme | girémo |

| vo | gìte | gìvve | gìsseve | giréte |

| lore | vònno | gìvono | gìrono | girònno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | vèda | gìsse | girìa girìbbe | - |

| tu | vèda | gìsse | girìste | vè |

| lue | vèda | gìsse | girìa girìbbe | - |

| no | gèmo | gìsseme | girìsseme | - |

| vo | gète | gìsseve | girìsseve | gìte |

| lore | vèdano | gìsseno | girìono girìbbeno | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| gì | gènno | gènte | gìto | |

Altri

/a/ nella radice di molti verbi, se accentato, muta in /ɛ/ secondo le regole descritte nel paragrafo sulla fonetica. Ad esempio la coniugazione indicativa presente di paré: io pèro, tu père, lue père, no parémo, vo paréte, lore pèrono.

I verbi dè e stè all’indicativo presente, imperfetto e p. remoto e al congiuntivo imperfetto si coniugano come verbi di seconda coniugazione: démo, dévo, déste, désseme, désse, stéte, stéve, stéste, stésseve, stésse etc.

I verbi dì e fè hanno la radice completa nella prima e seconda persona plurali del presente indicativo: dicémo, dicéte, facémo, facéte.

I verbi dè, stè, gì, fè, sapé hanno la terza persona plurale dell’indicativo presente in -ònno: dònno, stònno, vònno, fònno, sònno.

Volé: vòjo, vòle, vòle, vòjono, (io, tu, lue) vòja, vojèmo, vojète, vòjano.

Vedé: véggo, véde, véde, vedémo, vedéte, véggono, (io, tu, lue) végga, véggano.