Grammatica dei dialetti umbri meridionali

Areale dei dialetti di cui si parla in questa pagina

Questa pagina è un sunto delle principali particolarità linguistiche dei dialetti mediani parlati nell’Umbria meridionale. Principalmente ci si riferirà al gruppo di dialetti centrali, molto simili tra loro, parlati nelle aree di Terni, Spoleto e Foligno; gli altri, specie il nursino, spesso rientrano male nella spiegazione generica, ma nonostante le varie differenze, in genere sottigliezze fonologiche e fonetiche, si possono bene trattare in comune come un gruppo linguistico compatto, distinto in particolare da quello settentrionale di area perugina. Talora, quando si farà riferimento a delle particolarità di una o dell’altra variante, si potrebbero usare delle abbreviazioni, ovvero: cas.ciano, fol.ignate, nar.nese, nur.sino, spol.etino, ter.nano.

1. Fonologia e grafia2. Metafonesi

3. Genere neutro

4. Flessione nominale

5. Articoli

6. Preposizioni

7. Dimostrativi

8. Possessivi

9. Pronomi personali

10. Epitesi in -ne

11. Verbi regolari (ter. spol. fol.)

12. Verbi irregolari

13. Glossario

Bibliografia

1) Fonologia e grafia

La seguente tabella riporta su ognuna delle colonne il grafema utilizzato, il fonema corrispondente e un esempio di parola con il suono. I suoni sono indicati con l’Alfabeto Fonetico Internazionale. Seguono spiegazioni ed esplicazioni, con note di fonologia storica. Se non specificato, la pronuncia riportata è quella del dialetto ternano.

| grafema | fonema | esempio |

|---|---|---|

| a | /a/ | annu [ˈanːu] |

| b | /b/ | buellu [ˈbːwelːu] |

| ci + a/o/u c + e/i |

/t͡ʃ/ | ciuetta [t͡ʃuˈetːa] cerasa [t͡ʃeˈraːsa] |

| c + a/o/u ch + e/i |

/k/ | cane [ˈkaːne] bache [ˈbːaːke] |

| q | quistu [ˈkwistu] | |

| chj | /c/ | occhju [ˈocːu] |

| d | /d/ | dittu [ˈditːu] |

| e | /ɛ/ | erba [ˈɛrba] |

| /e/ | emo [ˈeːmo] | |

| f | /f/ | fegne [ˈfeɲːe] |

| gi + a/o/u g + e/i |

/d͡ʒ/ | aggià [aˈd͡ʒːa] giju [ˈd͡ʒːiʝːu] |

| g + a/o/u gh + e/i |

/g/ | granne [ˈgranːe] larghezza [larˈget͡sːa] |

| ghj |

/ɟ/ | ghjocu [ˈɟoːcu] |

| gli + a/e/o/u gl + i |

/ʎ/ | gliope [ˈʎːoːpe] (Polino) cavagli [kaˈvaʎːi] |

| gn | /ɲ/ | gnoccu [ˈɲːokːu] |

| i | /i/ | issu [ˈisːu] |

| j | /ʝ/ | jì [ˈʝːi] |

| l | /l/ | lengua [ˈleŋgwa] |

| m | /m/ | matre [ˈmaːtre] |

| n | /n/ | notte [ˈnɔtːe] |

| o | /ɔ/ | otto [ˈɔtːo] |

| /o/ | ora [ˈoːra] | |

| p | /p/ | pica [ˈpiːka] |

| r | /r/ | robba [ˈrɔbːa] |

| s | /s/ | storzà [storˈd͡za] |

| sci + a/o/u sc + e/i |

/ʃ/ | sciacquà [ʃːaˈkːwa] sceje [ˈʃːeʝːe] |

| t | /t/ | tistu [ˈtistu] |

| u | /u/ | urzu [ˈurt͡su] |

| v | /v/ | vinu [ˈviːnu] |

| v | /t͡s/ | zumpu [ˈt͡sːumbu] |

| /d͡z/ | zeta [ˈd͡zːɛːta] |

‹j› rappresenta un fonema palatale, oscillante tra approssimante e fricativo, ma in genere più fricativo, /ʝ/, come in fiju, jocu, sbaju, juttu. Nella pronuncia è solitamente geminato quando è in posizione iniziale o tra vocali, cioè quasi sempre, tranne poche eccezioni come arjì “riandare”.

‹chj› rappresenta l’occlusiva palatale sorda /c/, come in chjamà, occhju. Permane prima di /i/: occhju fa al plurale occhji, al diminutivo ucchjittu, etc. Talora in posizione iniziale /c/ > /ʝ/: chjamà > jamà, chjara > jara, donde in spoletino anche ghjara, ghjesa.

‹ghj› rappresenta l’occlusiva palatale sonora /ɟ/. Questo fonema è diffuso principalmente nelle varianti di Spoleto e Foligno, mentre manca a Terni e in Valnerina. Si potrebbe in molti casi definire una variante di /ʝ/, o viceversa, infatti è sempre in variazione con esso (spol. e fol. agghjo, ghjocu, ghjì, ghjente oppure ajo, jocu, jì, jente), tranne nelle parole che etimologicamente hanno /ʎ/, come fiju, moje, sbaju, fajà ecc.

‹gli› rappresenta l’approssimante laterale /ʎ/. Questo fonema è caratteristico di certi luoghi a contatto con la Sabina (e.g. a Piediluco capurigliu “capezzolo”, a Polino gliope “lupo”), mentre nelle bande settentrionali manca, essendo in tutto sostituito da /ʝ/.

Particolarità fonologiche e fonetiche

Elencandoli molto rapidamente, alcuni dei tratti più evidenti sono questi:

- La caratteristica più appariscente e più nota è che, come nei dialetti circonvicini di Marche, Lazio e Abruzzo, e similmente anche alla situazione dei dialetti asturiani in Iberia (ove si dice fiu o fiyu in luogo del castigliano hijo), /-u/ finale romanzo, da /u/ lungo finale latino, è sempre conservato, mentre in italiano è abbassato ad /-o/. Ad esempio, amīcum > amicu, mentre quando > quanno. Ciò dà anche spazio a coppie minime in italiano standard inesistenti, come cantu “(un) canto” ≠ canto “(io) canto”.

- Caratteristica quasi sempre accompagnata a questa è la metafonesi, di cui si parla nel prossimo paragrafo.

- Manca l’anafonesi fiorentina, per cui la forma umbra è lengua, fenta, jogne... invece di lingua, finta, giungere

- Alcuni fenomeni più o meno universali tra i dialetti mediani: /nd/ > /nn/, /mb/ > /mm/, /nv/ > /mm/: quanno, bomma, immernu per quando, bomba, inverno. Anche /ld/ > /ll/ è diffuso: callu per caldo; /nd͡ʒ/ > /ɲɲ/, come in piagne; /s/ > /ts/ dopo /l n r/, come in farzu, inzorcà, urzu; /ʎ/ > /ʝ/ come in foja.

- Nei nessi /lC/, C diventa sonoro: gorbe, curbu, ardu, sverdu, urdimu, fargu, quarghe, dorge, farge, cargiu, purginu, farzu. In ogni caso, /l/ in seguito rotacizza accanto a consonante (furmine, cremente). A Norcia però spesso /l/ scompare direttamente: doce, pucinu, casittu; qui rotacizza anche intervocalicamente o sotto influsso di vocali alte (come in pilu > piru, o anche negli articoli lu, li > ru, ri).

- /d, g/ e soprattutto /v/ intervocalici tendono a sparire: ua, ulia, niu, coa, leaccia “uva, oliva, nido, coda, legaccia”. Questa eliminazione è assoluta e stabile per le desinenze verbali dell’imperfetto (cantao, cantaa, cantaono, ridea, ea “cantavo, cantava, cantavano, rideva, aveva”), mentre per il lessico è instabile.

- C’è una tendenza a lenire le occlusive sorde intervocaliche, che non si capisce quasi se siano sorde o sonore, ma la sonorizzazione avviene soprattutto dopo le nasali; si tratta di allofonie, dunque qui non si vedranno rappresentate nella scrittura.

- /s/ tra vocali è sempre sordo (non ci sono parole con /z/ sonoro come in Toscana).

- Ci sono una serie di fenomeni innovativi diffusi solo in area nursina. In quasi tutta la zona, /rj/ latino dà /r/ (fornaru), mentre a Norcia dà /ʝ/ (fornaju). Norcia è anche l’unico luogo dell’Umbria dove è soggiunto lo scempiamento incondizionato di /r/ (tipico oggi del romanesco): carittu, tèra, fèro, guèra. Altri esempi sono /ll/ > /ʝ/ (ter. quillu cavallu contro il nurs. iju cavaju), /g-/ > /ʝ-/ (ter. gallu, gammiru contro nur. jalle, jammaru).

2) Metafonesi

La metafonesi è un fenomeno di armonia vocalica regressiva, ovvero in cui le vocali di una parola diventano più simili alla vocale finale (si armonizzano) per agevolare la pronuncia. Nei dialetti mediani la metafonesi è causata dalle vocali /i, u/ in fine di parola e consiste nel dittongamento o nell’innalzamento (poiché fisicamente la lingua si innalza) della vocale tonica (e possibilmente di altre). Lo schema più diffuso è questo:

ɛ > e

e > i

ɔ > o

o > u

Dipendendo dalle vocali finali, la metafonesi può creare differenze tra forme di uno stesso lemma, ad esempio:

- tra maschile e femminile: béllu, bélli ma bèlla, bèlle; bónu, bóni ma bòna, bòne; quistu, quisti ma questa, queste, questo; juttu, jutti ma jotta, jotte...;

- tra singolare e plurale: lu pède > li pédi, un mése > du’ misi, un fiore > du’ fiuri, un colore > tanti culuri...;

- tra varie persone di un verbo: io metto ma tu mitti, io fengo ma tu figni, io dòrmo ma tu dórmi, io durmissi ma issu dormésse (v. Verbi).

Nel dialetto di Norcia, le vocali semiaperte /ɛ ɔ/ dittongano invece che innalzarsi: uòrtu, bièju, buònu, muòrtu ma bèlla, bòna, mòrta; ru pèe, ru dènte ma ri pièi, ri diènti; io mèto, io dòrmo ma tu mièti, tu duòrmi. Per le semichiuse, vale sempre niru, suru etc. Nel dialetto di Castelluccio di Norcia si verifica addirittura la monottongazione: pittu, urtu (ter. péttu, órtu).

Il dialetto di Narni non ha praticamente alcun fenomeno di metafonesi: ter. béllu, bónu, sólu, issu, issi, niru, sulu, cojitùru, nui, vui contro nar. bèllu, bònu, sòlu, éssu, éssi, néru, sólu, cojitóru, nói, vói. In questa pagina si riporteranno principalmente le forme metafonetiche, ma va da sé che benché le parole siano le stesse, in narnese non hanno metafonesi.

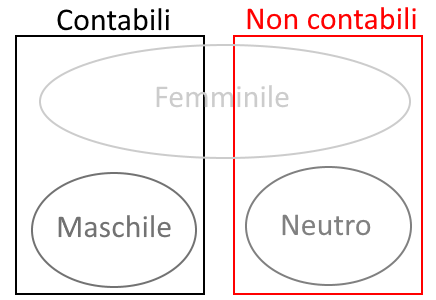

3) Genere neutro

Una caratteristica delle lingue romanze è l’appartenenza di ogni sostantivo a un genere che ne determina la flessione e l’accordo. Nella maggior parte delle dette lingue sono presenti il genere maschile e il femminile. In molti dialetti mediani e italomeridionali è presente una terza categoria flessiva, che chiameremo neutro. Infatti qui il maschile contiene solo nomi contabili, e il neutro contiene solamente nomi non contabili, e che in italiano se hanno corrispettivi sono maschili: lu fiju, lu buellu, lu monte, lu fiore, lu curbu sono maschili perché sono contabili e determinati, mentre lo vinu, lo piummu, lo ferru, lo magnà, lo sale, lo mele, lo tempu, lo male sono neutri, perché non si possono contare. Ciò vuol dire che uno stesso lemma può essere maschile e neutro con significati diversi: lu pesce indica un animale, mentre lo pesce indica il pesce come pietanza o genericamente (e. g. “il pescato”); lu férru è un attrezzo di ferro, laddove lo fèrro è il ferro come materiale.

Tuttavia oltre ai sostantivi propriamente neutri si accordano al neutro varie parti del discorso:

- gli infiniti sostantivati: lo bé, lo magnà, lo curre...;

- i participi sostantivati: lo passatu, lo futuru, lo cottu...;

- gli avverbi sostantivati: lo mejo, lo perché, lo doppo...;

- gli aggettivi sostantivati con valore generale: lo bellu, lo justu, quello pocu...;

- visto il punto precedente sono neutri i nomi dei colori (lo niru, lo verde...), i gusti (lo dorge, l’amaru) e le condizioni atmosferiche (lo friscu, lo callu, lo bruttu...).

Quando, inoltre, nelle costruzioni relative ci si riferisce a una proposizione, lo si fa al neutro: non lo saccio do’ è jitu!, mentre se l’oggetto fosse stato maschile: non lu sapeo ’stu fattu!. Lo stesso con i pronomi dimostrativi: questo è quello che vojo, testo non pò stà!

La vocale finale che distingue il neutro, come si è visto, è -o. Questa desinenza è sempre distinta:

- negli articoli: lu fiju ≠ lo sale;

- nei dimostrativi: quillu fiju ≠ quello sale;

- nei pronomi: non lu veco (qualcuno) ≠ non lo saccio (qualcosa);

Per quanto riguarda i sostantivi, nei dialetti sabini e in area ternana hanno la stessa desinenza -u del maschile: lo vinu, lo granu, l’oju, lo piummu, lo niru. Negli altri dialetti hanno di norma l’uscita distinta dal maschile in -o (che non porta metafonesi!): lo vino, lo grano, l’òjo, a Norcia lo fèro. Comunque, al plurale, ragionevolmente raro, i neutri si comportano semplicemente come maschili: li vini.

4) Flessione nominale

| singolare | plurale | |

|---|---|---|

| maschile | fij - u | fij - i fiur - i camerier - i |

| fior - e | ||

| camerier - i | ||

| femminile | fij - a | fij - e nott - e |

| nott - e | ||

| man - o | man - o | |

| neutro | vin - u oppure vin - o | |

| mel - e |

Tra le varie particolarità che si possono enumerare:

- I femminili di III declinazione hanno plurale in -e: la luce > le luce, l’arte > l’arte etc.

- Ci sono alcuni maschili col suffisso di origine galloromanza -(i)eri, fondamentalmente invariabili: lu bicchjeri > li bicchjeri, lu barbieri > li barbieri.

- Alcuni maschili in -cu oscillano al plurale tra -chi (l’amichi, medichi) e la forma italianeggiante -ci (l’amici, medici).

- Molti nomi hanno il plurale femminile e in -a, relitto del plurale neutro latino: lu bracciu > le braccia, lu milu > le mela, lu piru > le pera, lu bacu > le baca (bacu o vacu = “chicco, grano, acino”); a Norcia, ru pratu > le prata.

- Un paio di femminili derivanti dalla IV declinazione esce in entrambi i numeri in -o: la mano > le mano (spesso anche la mane), la fico > le fico (anche la fica > le ficora, v. precedente).

- Per la desinenza dei sostantivi neutri, vedere la sezione precedente.

- Per formare il vocativo, si tronca il sostantivo sull’ultima vocale accentata: Maria, Catarina, Furiu, Elena, fratellu, dottore > Mari’, Catari’, Fu’, E’, frate’, dotto’.

5) Articoli

Articoli determinativi

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | lu ’u1 ru2 | l’ j’2 | li ’i1 ri2 | l’ j’2 |

| femminile | la ’a1 | l’ | le ’e1 | l’ |

| neutro | lo ’o1 | l’ | ||

(1) Queste forme, con caduta di l- iniziale, sono tipiche dei dialetti di Spoleto e di Narni (nell’area narnese, in continuità coi dialetti sabini, ’u è anzi usato molto più di lu, praticamente sempre, mentre a Spoleto c’è variazione libera). In questi stessi dialetti, la caduta della consonante permette la formazione delle preposizioni articolate, v. il prossimo paragrafo.

(2) Queste forme sono precipue del nursino. Fino a Cascia invece si usano ancora le forme in l-: lu jupu, li jupi....

Articoli indeterminativi

| singolare | ||

|---|---|---|

| debole | forte | |

| maschile | un | unu (’nu) |

| femminile | una (’na) | |

L’articolo partitivo è assente, al suo posto si utilizzano costruzioni perifrastiche come un pocu/un pochittu de, ’na ’nticchja de, ’n’ogna de... o l’aggettivo certu (ajo vistu cert’omini “ho visto degli uomini”).

6) Preposizioni

Le preposizioni sono le stesse italiane: de, a, da, in, con, su, per, tra, fra; con, per spesso si abbreviano in co, pe. L’avverbio di luogo llà si può considerare praticamente anche come una nuova preposizione, e viene usato per indicare il concetto di trovarsi presso qualcosa: llà lu focu (presso il fuoco), llà lu furnellu (sul fornello), llà lu muru, llà la piazza, llà casa sua, llà lu furnu (dentro il forno). Lo stesso vale per llì: come va llì casa? (come va in famiglia?).

Talora si fa utilizzo dell’accusativo preposizionale, cioè l’uso di a per marcare l’oggetto di un verbo, se è animato (in genere con enfasi): a issu no l’ajo vistu; mancu m’ha salutatu, a mé!.

Preposizioni articolate

Queste forme contratte si usano spesso nei dialetti di area spoletina e narnese. Nelle altre zone rimangono in genere slegate: de lu, pe lu, co lu... eccetera. Nel caso degli articoli in forma l’, in tutti i dialetti è bene o male indifferente usare la forma unita dell’ o slegata de l’.

| ’u | i | ’a | ’e | l’ | |

|---|---|---|---|---|---|

| de | dû | dî | dâ | dê | de l’ |

| a | au / û | ai / î | â | ae / ê | all’ |

| da | dû | dî | dâ | dê | dall’ |

| co | cû | chî | câ | chê | coll’ |

| pe | pû | pî | pâ | pe’ le | pell’ |

7) Dimostrativi

I dialetti umbri hanno tre gradi di dimostrativi, ovvero quistu, quillu e tistu (oppure quissu) “questo, quello, codesto”.

Quistu

Quistu indica qualcosa di vicino a chi parla, ed equivale all’italiano “questo”. Quando è un articolo si può abbreviare per aferesi della prima sillaba: ’stu locu, ’sto latte, ’st’antru. L’avverbio di modo corrispondente è accucì, cucì, “così, in questo modo”. Gli avverbi di luogo corrispondenti sono qui, qua (anche icquì, icquà). Il presentativo corrispondente è ècco “ecco qui”.

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | quistu | quist’ | quisti | quist’ |

| femminile | questa | quest’ | queste | quest’ |

| neutro | questo | quest’ | ||

Tistu

Tistu indica qualcosa di vicino a chi ascolta, e corrisponde all’italiano “codesto”. L’avverbio di modo corrispondente è attucì, tucì, “in codesto modo” (in uso almeno a Terni). Il presentativo corrispondente è èsto “ecco costì” (cfr. nel Pianto della Madonna, quando Cristo dice a Giovanni: “Ioanni, èsto mea mate: / tollila en caritate”; Maria in questa situazione sta prossima a quest’ultimo, perciò Jacopone utilizzò èsto).

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | tistu | tist’ | tisti | tist’ |

| femminile | testa | test’ | teste | test’ |

| neutro | testo | test’ | ||

Una forma alternativa di origine meridionale (in napoletano chisso, in siciliano chissu), diffusa nella Valnerina, è quissu, e ha sempre lo stesso significato.

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | quissu | quiss’ | quissi | quiss’ |

| femminile | quessa | quess’ | quesse | quess’ |

| neutro | quesso | quess’ | ||

Quillu

Quillu indica qualcosa di distante da chi parla e da chi ascolta, e corrisponde all’italiano “quello”. L’avverbio di modo corrispondente è allucì, “in quel modo”. Il presentativo corrispondente è ello “ecco lì”. Gli avverbi di luogo corrispondenti sono lì, là (talora illì, illà). Si comporta in modo molto simile all’articolo determinativo:

| singolare | plurale | |||

|---|---|---|---|---|

| prima di consonante | prima di vocale | prima di consonante | prima di vocale | |

| maschile | quillu | quill’ | quilli | quill’ |

| femminile | quella | quell’ | quelle | quell’ |

| neutro | quello | quell’ | ||

Varianti

A Terni e Narni se quillu è un aggettivo si può abbreviare in ’llu: ’llu cane, ’llo curre, ’lla palla.

Benché Narni manchi del tutto (?) di metafonesi, oltre che questu - quellu - testu vi si trovano anche le forme quistu - quillu - tistu.

A Cascia quistu - quissu - quillu suonano vistu - vissu - villu.

A Norcia si usano solo istu e quiju (oppure iju). Per “codesto” in nursino non c’è un corrispettivo esatto, come poi generalmente nell’italiano moderno parlato fuor di Toscana.

8) Possessivi

L’aggettivo possessivo si usa in genere solo in seguito al sostantivo. Per la terza persona plurale si utilizza lo stesso possessivo della terza persona singolare, siu: la casa sia può voler dire “la sua casa” e “la loro casa”.

| maschile/neutro | femminile | |||

|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | |

| 1a persona singolare | miu | mia | mia | mie |

| 2a persona singolare | tuu tiu | tua tia | tua tia | tue tie |

| 3a persona singolare | suu siu | sua sia | sua sia | sue sie |

| 1a persona plurale | nostru | nostri | nostra | nostre |

| 2a persona plurale | vostru | vostri | vostra | vostre |

| 3a persona plurale | suu siu | sua sia | sua sia | sue sie |

Le forme in -i- tiu, siu invece che tuu, suu sono tipiche del ternano.

Mia, tua, sua sono anche singolari maschili: amicu mia, poru cane mia.

A Narni il plurale maschile suona mii, tui, sui (forma rara negli altri dialetti).

Possessivi enclitici

Quando il possessivo si riferisce a un nome di parentela, viene aggiunto come particella atona: fratimu, mojima, patritu, sorite “mio fratello, mia moglie, tuo padre, le tue sorelle”. Nel dialetto moderno prevale però la forma toscana e laziale ’mi sorella etc. La forma riferentesi a una terza persona è rara, ma si trova ad esempio nello spoletino: ziesu “suo zio” (piuttosto si direbbe in genere ziu suu).

| maschile | femminile | |||

|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | |

| 1a persona singolare | -mu | -mi | -ma | -me |

| 2a persona singolare | -tu | -ti | -ta | -te |

9) Pronomi personali

Ji/je si usa per tutte le terze persone, indipendentemente anche dal genere: ji dico può significare “gli dico”, “le dico” o “dico loro”.

| soggetto | oggetto | obliquo | termine | riflessivo | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1a persona singolare | io | me | mé | me | me |

| 2a persona singolare | tu | te | té | te | te |

| 3a persona singolare | issu (m.) essa (f.) | lu (m.) la (f.) lo (n.) | issu (m.) essa (f.) | ji, je | se |

| 1a persona plurale | nui | ci, ce | nui | ci, ce | ci, ce |

| 2a persona plurale | vui | ve | vui | ve | ve |

| 3a persona plurale | issi (m.) esse (f.) | li (m.) le (f.) | issi (m.) esse (f.) | ji, je | se |

In folignate, piuttosto che issu/essa, issi/esse si usano spesso lu’/lia, loro.

Nui e vui hanno anche le forme rafforzate nuantri, vuantri (noialtri, voialtri).

10) Epitesi in -ne

La particella -ne si può aggiungere a qualsiasi parola tronca con valore puramente ritmico: no > none, tu > tune, magnà > magnane etc.

11) Verbi regolari (ter. spol. fol.)

La coniugazione che si darà di seguito è massimamente valida per i dialetti del gruppo centrale Terni - Spoleto - Foligno. Per non appesantire la pagina, gli approfondimenti sui verbi del narnese e del nursino sono su questa altra pagina supplementare. La I coniugazione corrisponde alla prima italiana. La II e la III coniugazione, se non in infinito e participio passato, sono fuse (fenomeno tipico del Mezzogiorno; come in napoletano chiagnimmo e partimmo, in umbro piagnemo, partemo). L’unico a conservarle separate è il narnese (piagnemo, partimo). Il dialetto nursino tende ad unificazioni ancora più radicali (piagnimo, partimo ma anche lavimo “noi laviamo”). Segue la declinazione di amà, venne e partì. Le desinenze hanno l’accento grafico solo quando portano rizoatonia al verbo (ovvero spostano l’accento dalla radice).

Indicativo presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - o | venn - o | part - o |

| tu | am - i | vinn - i | part - i |

| issu | am - a | venn - e | part - e |

| nui | am - àmo | venn - émo | part - émo |

| vui | am - àte | venn - éte | part - éte |

| issi | am - ono | venn - ono | part - ono |

Indicativo imperfetto

Dove ci sono due forme, quella in -e- è tipica di Terni, quella in -i- di Spoleto e Foligno.

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - ào | venn - éo venn - ìo | part - éo part - ìo |

| tu | am - àï | crid - ìï | part - ìï |

| issu | am - àa | venn - éa venn - ìa | part - éa part - ìa |

| nui | am - eàmo am - ïàmo | venn - eàmo venn - ïàmo | part - eàmo part - ïàmo |

| vui | am - eàte am - ïàte | venn - eàte venn - ïàte | part - eàte part - ïàte |

| issi | am - àono | venn - éono venn - ìono | part - éono part - ìono |

Indicativo passato remoto

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - ài | venn - étti | part - étti |

| tu | am - àsti | crid - ìsti | part - ìsti |

| issu | am - ò | venn - étte | part - étte |

| nui | am - àssimo | venn - éssimo | part - éssimo |

| vui | am - àssivo | venn - éssimo | part - éssivo |

| issi | am - òrno | venn - éttero | part - éttero |

Nel caso di verbi col passato remoto forte (tra quelli particolarmente diversi dall’italiano standard sono volé > vòrze, vinì > vìnne, vedé > vìdde, métte > mésse, spànne > spàse, créde > crése):

| I - II - III | |

|---|---|

| io | pianz - i |

| issu | pianz - e |

| issi | pianz - ero |

Indicativo futuro

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - aràjo am - aràco (ter.) | venn - eràjo venn - eràco (ter.) | part - eràjo part - eràco (ter.) |

| tu | am - arài | venn - erài | part - erài |

| issu | am - arà | venn - erà | part - erà |

| nui | am - arémo | venn - erémo | part - erémo |

| vui | am - aréte | venn - eréte | part - eréte |

| issi | am - arónno am - aró | venn - erónno venn - eró | part - erónno part - eró |

Congiuntivo presente

Alcuni verbi frequenti di II e di III oscillano in verità tra la forma in -a e quella in -i: faccia = facci, daca = dachi, pozza = pozzi. La distinzione tra indicativo e congiuntivo in I e II persona plurale esisteva in antichità, ma ad oggi le forme sono quelle indicative.

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - i | venn - a | part - a |

| tu | am - i | venn - a | part - a |

| issu | am - i | venn - a | part - a |

| nui | am - àmo | venn - émo | part - émo |

| issu | am - àte | venn - éte | part - éte |

| issi | am - ino | venn - ano | part - ano |

Congiuntivo imperfetto

Con l’avverbio non può formare una sorta di imperativo negativo: non ridissi!, equivalente a non ride!.

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - àssi | vinn - ìssi | part - ìssi |

| tu | am - àssi | vinn - ìssi | part - ìssi |

| issu | am - àsse | venn - ésse | part - ésse |

| nui | am - àssimo | venn - éssimo | part - éssimo |

| vui | am - àssivo | venn - éssivo | part - éssivo |

| issi | am - àssero | venn - éssero | part - éssero |

Condizionale presente I

Molto frequente è la forma di condizionale in -ìa, relegata ormai in italiano standard ad ambito poetico.

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | amar - ìa amar - ìo (spol., fol.) | venn - irìa venn - irìo (spol., fol.) | part - irìa part - irìo (spol., fol.) |

| issu | am - arìa | venn - irìa | part - irìa |

| issi | am - arìono | venn - irìono | part - irìono |

Condizionale presente II

Questa è la foma di condizionale più diffusa, e che a differenza di quella in -ìa copre tutte le persone.

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| io | am - arébbe | venn - erébbe | part - erébbe |

| tu | am - arìsti | venn - erìsti | part - erìsti |

| issu | am - arébbe | venn - erébbe | part - erébbe |

| nui | am - aréssimo | venn - eréssimo | part - eréssimo |

| vui | am - aréssivo | venn - eréssivo | part - eréssivo |

| issi | am - arébbero | venn - erébbero | part - erébbero |

Imperativo presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| am - a | vinn - i | part - i | tu! |

| am - àte | venn - éte | part - éte | vui! |

Infinito presente

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| am - à | venn - e | sap - é | part - ì |

Gerundio presente

Il gerundio ha lo stesso valore che ha in italiano, ma ha un uso ridotto poiché alla costruzione continuativa italiana stare + (gerundio) corrisponde stà a + (infinito); ad esempio “sto mangiando” si traduce stajo a magnà, “stavo aspettando” steo a aspettà, “starò mangiando” starajo a magnà.

| I | II | III |

|---|---|---|

| am - ànno | venn - ènno | part - ènno |

Participio presente

| I | II | III | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| singolare | plurale | singolare | plurale | singolare | plurale | |

| maschile, neutro | am - ànte | am - ànti | venn - ènte | venn - énti | part - ènte | part - énti |

| femminile | am - ànte | am - ànte | venn - ènte | venn - ènte | part - ènte | part - ènte |

Participio passato

Generalmente la differenza è mantenuta, ma vi è una tendenza a estendere la II: vistitu, jitu, firnitu ma anche vistutu, jutu, firnutu.

| I | II | III | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| amà | venne | partì | ||||

| singolare | plurale | singolare | plurale | singolare | plurale | |

| maschile | am - àtu | am - àti | venn - ùtu | venn - ùti | part - ìtu | part - ìti |

| femminile | am - àta | am - àte | venn - ùta | venn - ùte | part - ìta | part - ìte |

| neutro | am - àto | venn - ùto | part - ìto | |||

12) Verbi irregolari

Le forme date anche qui son riferite al gruppo dialettale centrale di Terni, Spoleto e Foligno.

Esse

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | sò | èro | fui | sarajo saraco |

| tu | si | éri | fusti | sarài |

| issu | è | èra | fu | sarà |

| nui | semo | èrimo erïàmo (spol. fol.) | fùssimo | saremo |

| vui | sete | èrivo erïàte (spol. fol.) | fùssivo | sarete |

| issi | sò sònno (spol. fol.) | èrono | furno | sarónno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | sia | fussi | sarìa sarébbe | - |

| tu | sia | fussi | saristi | éssi |

| issu | sia | fusse | sarìa sarébbe | - |

| nui | siàmo | fùssimo | saréssimo | - |

| vui | siàte | fùssivo | saréssivo | séte |

| issi | sìano | fùssero | sarìono sarébbero | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| èsse | essènno | essènte | statu | |

Avé

A causa dell’indebolimento di “avere” utilizzato come verbo ausiliare o in senso figurato, i dialetti mediani hanno rafforzato l’utilizzo letterale con la particella ci. Secondo la distinzione più rigorosa del dialetto antico:

- Quando esprime possesso fisico od affettivo viene affiancato dalla particella ci: ci agghjo ’na casa, avecci un cane, avecci un fratellu, tu ci hai lu core più duru de li sassi!

- Quando è utilizzato con valore ausiliare, perifrastico o figurato (con parole quali voja, raggione, tortu...) si utilizza normalmente: hai voja (donde avoja!), non ea vint’anni, emo lo tempo, ajo da jì, avé la disgrazzia.

Modernamente in realtà ci è stato espanso anche a quei casi figurati. Si confrontino, oltre che naturalmente avecce in romanesco, in napoletano e in castigliano tener/tené (contro il verbo “avere”) o in lombardo l’uso analogo di ghe.

Riguardo la forma, si noterà che i dialetti umbri mostrano spesso l’eliminazione arbitraria della prima sillaba av-.

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | ajo (spol. fol.) aco (ter.) | éo io | ibbi étti | avrajo avraco |

| tu | hài | ii | ìsti | avrài |

| issu | ha | éa ia | ébbe étte | avrà |

| nui | émo | eàmo iàmo | éssimo | avremo |

| vui | éte | eàte iàte | éssivo | avrete |

| issi | ònno (hò) | éono ìono | ébbero éttero | avrónno (avró) |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | aja aca | issi | avrìa avrébbe | - |

| tu | aja aca | issi | avristi | aji achi |

| issu | aja aca | ésse | avrìa avrébbe | - |

| nui | ajamo achiamo | éssimo | avréssimo | - |

| vui | ajate achiate | éssivo | avréssivo | éte |

| issi | àjano àcano | éssero | avrìono avrébbero | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| avé | avènno | avènte | avutu, autu, utu | |

Jì, annà

I verbi jì e annà significano entrambi “andare” e condividono una radice irregolare per alcune persone del presente indicativo e congiuntivo.

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | vàco | jeo jio | jétti | jerajo jeraco |

| tu | vài | jii | jisti | jerài |

| issu | va | jea jia | jette | jerà |

| nui | jémo | jeàmo jïàmo | jéssimo | jeremo |

| vui | jéte | jeàte jïàte | jéssivo | jerete |

| issi | vònno | jéono jìono | jéttero | jerónno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | vaca | jissi | jirìa jerébbe | - |

| tu | vaca | jissi | jiristi | va’ |

| issu | vaca | jesse | jirìa jerébbe | - |

| nui | jemo | jéssimo | jeréssimo | - |

| vui | jete | jéssivo | jeréssivo | jete |

| issi | vàcano | jéssero | jirìono jerébbero | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| jì | jènno | ... | jitu, jutu | |

| indicativo | ||||

|---|---|---|---|---|

| presente | imperfetto | p. remoto | futuro | |

| io | vàco | annào | annétti annài | annarajo annaraco |

| tu | vài | annàï | annasti | annarài |

| issu | va | annàa | annétte annò | annarà |

| nui | annamo | anneàmo annïàmo | annàssimo | annaremo |

| vui | annate | anneàte annïàte | annàssivo | annarete |

| issi | vònno | annàono | annéttero annòrno | annarónno |

| congiuntivo | condizionale | imperativo | ||

| presente | imperfetto | presente | presente | |

| io | vaca | annassi | annarìa annarébbe | - |

| tu | vaca | annassi | annaristi | va’ |

| issu | vaca | annasse | annarìa annarébbe | - |

| nui | annamo | annàssimo | annaréssimo | - |

| vui | annate | annàssivo | annaréssivo | annate |

| issi | vàcano | annàssero | annarìono annarébbero | - |

| infinito | gerundio | participio | ||

| presente | presente | presente | passato | |

| annà | annànno | annànte | annatu | |

Altri

Certi verbo hanno la prima persona del presente indicativo e le voci del presente congiuntivo in -co: dàco, stàco, vàco, véco (it. do, sto, vado, vedo). In ternano e in narnese fa parte di questa categoria anche avé, e di fatti “io ho” a Terni e Narni suona aco.

I verbi dà, stà, jì, fà, sapé (insomma quelli che hanno alla terza persona plurale -anno in italiano), hanno la terza persona plurale dell’indicativo presente in -ónno oppure -ó: issi dónno, stónno, vónno, fónno, sónno, o più brevi issi dó, stó, vó, fó, só; lo stesso futuro si può dire faró, sapró invece di faronno, sapronno. A Narni invece nel dialetto più antico fanno dau, stau, vau, fau.

I verbi dà e stà all’indicativo presente e imperfetto si coniugano come verbi di II: démo, déo, dìsti, déssimo, dìssi, désse, stéte, stìi, stìsti, stéssivo, stìssi, stésse etc.

I verbi dì e fà hanno la radice completa nella prima e seconda persona plurali del presente indicativo e imperativo: dicémo, dicéte, facémo, facéte.

Volé: vòjo, vóli, vòle, vòjono, (io, tu, issu) vòja/voji, vojàmo, vojàte, vòjano.

Poté: pòzzo, pói (póli), pò (pòle), pòzzono, (io, tu, issu) pòzza/pozzi, pozzàmo, pozzàte, pòzzano.

Sapé: sàccio, (io, tu, issu) sàccia, sacciàmo, sacciàte, sàcciano, sàcci.

13) Glossario

Vegetali, verdura, frutta, odori, alberi

cetriolo – lu cetrone

piselli – in genere piselli, a Terni però si dice biselli, a Norcia bisieji

ciliegia – la cerasa oppure la cerècia

fragola – la fravola o fraula

mela – lu milu, pl. le mela, oppure anche la mela o mella

melograno – lu milugranatu

albicocca – la bricòcola

pèsca – la pèrzica

arancio – lu purtucallu

prugna – lu brugnulu

corbezzolo – cerasa marina

nocciola – la nòcchja

arachide – la nòcchja miricana

rosmarino – la stremmarina o sdremmarina, talora anche maschile prezzemolo – l’erbetta

faggio – lu fau

fico – la fico, pl. le fico, oppure la fica > le fiche

quercia – cèrqua (detto popolare: la cerqua fa la janna, l’ua ’n pò fàlla; non ci si aspetti da alcuno cose a lui impossibili)

Animali di selvatici e di corte, volatili, insetti

volpe – gorbe

puzzola – campuzzu

donnola – strozzapurgini (ter. nar.), martorieju (nurs.)

volpe – gorbe

lupo – lupu (ter. spol. fol.), jupe (nurs. cas.), lopu (nar.)

scoiattolo – striattola

istrice – spinosa

pipistrello – nòttola

tacchino – billu (ter. nar.) oppure viru (spol. fol.); verso la Sabina si chiama invece con termini tipo “gallinaccio” come jajinacciu (nurs.)

chioccia – biocca

pettirosso – pitriccu o pitturusciu

gazza càggiola

ghiandaia – pica

merlo – merla (ambigenere)

airone – billu marinu

upupa – puppula o bubbula

falco – fargu

civetta – ciuetta o cioetta

Parti del corpo

capelli – capilli

occhio – occhju

bulbi oculari – le palle dell’occhji (cfr. l’inglese “eyeballs”)

orecchio – recchja

narici – froce

capezzolo – capurillu o simili

mano – la mano, pl. le mano, o anche la mane > le mane

dito – ditu, pl. le déta

ombelico – billìculu o simili

stomaco – stòmmicu

unghia – ogna

piede – pede (anche piede, ma è un toscanismo)

polpaccio – pescia

Verbi comuni

fuggire – fujì o scappà via

Bibliografia

Per la descrizione generale: Giovanni Moretti, Profilo dei dialetti italiani: Umbria.

Alcune frasi di esempio sono state prese dalle poesie dialettali ternane di Furio Miselli e quelle di Catone Peroni.